为深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会以及全国教育大会精神,全面落实高校立德树人根本任务,纵深推进高校“一站式”学生社区建设高质量发展,自2022年4月以来,信息与通信工程学院坚持以党建为引领,充分发挥全国党建工作标杆院系和四川省“三全育人”试点院系的示范作用,依托“一站式”学生社区共享空间,创新打造“家”门口的文化基站。通过优化顶层设计、凝聚育人合力、创新场景体验,以“红色文化铸魂、传统文化浸润、学科文化筑梦”为经纬,厚植学生爱国情怀,增强学生文化自信,形成“一站式”学生社区文化育人新生态和新范式。

优化顶层设计:构建“三频共振”文化育人体系

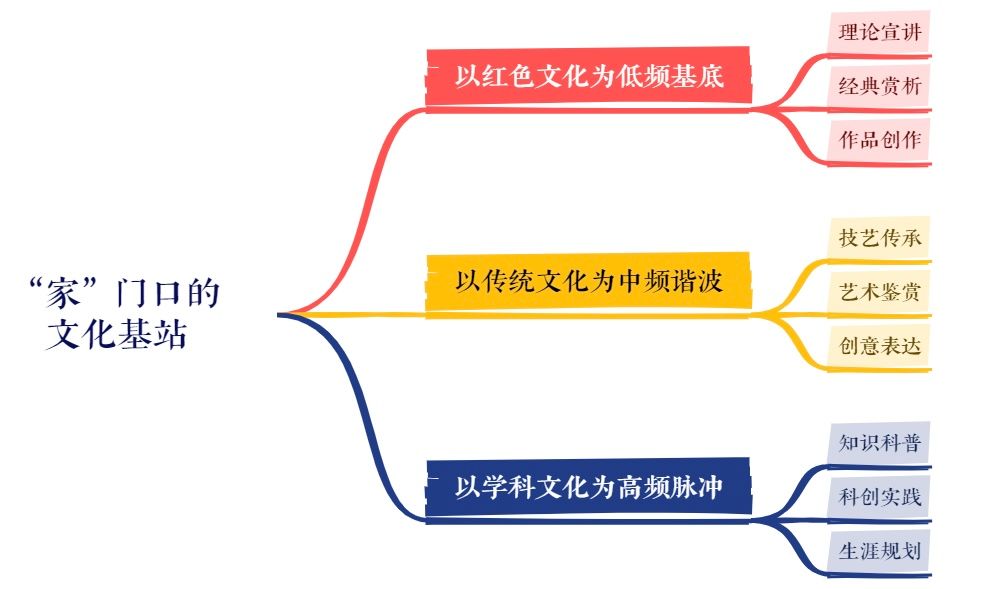

创新构建“红色文化为低频基底、传统文化为中频谐波、学科文化为高频脉冲”的三频共振文化育人体系,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想深度融入社区文化空间, 引导学生深刻理解党的创新理论的文化内涵。

红色文化铸魂。以 "移动宣讲角"" 红色文化传播角 "为载体,常态化开展红色理论宣讲、红色诗歌创作、红色影片赏析、红色剧目配音、红色话剧演出等活动,实现学院学生全参与,让红色基因成为学生成长的“基底”。

传统文化润心。以“非遗手工坊”“香农放映厅”“信雅艺韵展”为载体,串联非遗手工体验、影片赏析、书画展览等活动,在动手实践与艺术鉴赏中厚植文化自信,让传统文化成为滋养学生心灵的 “谐波”。

学科文化赋能。以“科创作品展”“创意互动角”“优秀院友进班级”“SICER毕业发展轨迹”为核心活动,打造“通信技术变革”“雷达种类知多少”“创意投影灯”等特色展示区域,激发学生的创新担当,让学科文化成为驱动学生成长的“脉冲”。

凝聚育人合力:打造“协同联动”文化引力磁场

积极统筹校内外优质资源,挖掘学生组织的文化育人功能,积极引入优秀院友和企业文化,注重社区网络文化建设空间,构建“校内聚合-校外协同-线下线上共振”的文化育人强磁场。

校内资源“全入驻”。推动“5月的向日葵”辅导员工作室、学生创新创业中心、“信仰之光”宣讲团、“星光”红色剧社、美育工作室、劳育工作坊等10余个育人平台“扎根”社区,将特色活动嵌入学生生活圈,实现“下楼就能听宣讲、出门就能做研讨、课余就能做手工”的“家”门口便利化育人场景。

校外力量“深联动”。积极联动非遗传承机构、行业龙头企业、重点科研院所,邀请非遗传承人担任“文化育人导师”、行业精英担任“领航导师”、优秀院友担任“班级之友”,通过“非遗手工坊”“优秀院友进班级”“博雅论坛”等活动,将传统技艺、产业前沿、成长经验等“文化养分”精准输送至学生宿舍社交圈层。

线上线下“广融合”。充分利用线上平台,推出“SICEer毕业发展轨迹”、“党员说党史”、“青春领航”等特色栏目,线下打造毕业生发展轨迹文化墙、党史学习资料陈列区、优秀宣讲员风采展示等,形成“线上便捷分享、线下沉浸体验”的育人闭环。

创新场景体验:解锁“可感可触”文化互动空间

充分发挥学生自主创新能力,唤醒学生的主体意识和主体自觉,将学生的原创作品深度嵌入社区文化空间,构建兼具知识性、互动性、趣味性的沉浸式文化体验场景,营造社区文化“人人参与、携手共建”的良好氛围。

打造文化长廊。用图文解析、实物模型、投射灯等形式,立体呈现学科知识在前沿科技领域的应用。通过“优秀院友”文化墙的展示,以其奋斗故事强化学生“听党指挥、科技报国”的使命担当。

创作文化作品。将学生原创的书画作品、手工艺品、科创作品融入社区装饰,打造“人人可参与“的展示平台,实现“学生创作-社区展示-文化反哺”的良性循环。

设计互动装置。学生自主设计“雷达测距”“1G-6G通信速度演示”装置,在增加趣味性的同时,让同学们认识到将所学知识转化为实践应用成果并非遥不可及,旨在营造学以致用、敢解难题、善于攻关、持续创新的良好氛围。

从红色基因的“低频基底”筑牢信仰根基,到传统文化的“中频谐波”滋养精神血脉,再到学科文化的“高频脉冲”激发创新动能,“家”门口的文化基站正以“多频共振”的强劲信号,激发“一站式”学生社区文化建设的动能。未来,学院将以习近平文化思想为指导,持续加强文化建设,统筹规划、科学布局,发挥示范效应,推动文化育人成果从“校内辐射”走向“校际共享”,为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献成电智慧与信通方案。