导师是研究生成长成才路上最离不开的人。指导科研,讲授课程,兼顾传道受业与解惑。当时光倒回,看似无所不能的导师其实也曾是青涩懵懂的少年。或许和我们一样,他们也曾面对科研两眼抓瞎,也曾在他乡深造感到迷茫孤单,但也曾在导师的帮助下,度过了一道道的难关。

为构建和谐导学关系,营造和谐导学氛围,信通学院每月将推出“师话师说”专栏,探索学院青年教师在研究生阶段与导师相处的点点滴滴,从学生成长为导师的他们,又对学生有怎样的期望与要求,或许他们的求学故事能对你的学习生活带来启发。

走进科研楼B区,乘左边的电梯来到五楼,沿着走廊直走找到504,韦老师的工作地点就在那里。初来乍到,你可能也无法判别出谁是学生谁是老师。朴素的着装,热烈的讨论,一直和教研室同学在一个地方学习工作的韦顺军,总是能和同学们打成一片,亦师亦友。

十年青春,学在成电

2002年韦顺军来到电子科技大学,在本科的学习过程中,他了解到成电很多老师都从事雷达领域的相关研究,而自己又是个不折不扣的“军事迷”,在大四时他便选择留在成电继续攻读硕士学位。

在选择导师时,他想起教授过他《模式识别》课程的张晓玲老师,张老师上课亲切和蔼、学术能力也强,而他本人对张老师的研究方向也很感兴趣,于是他来到张晓玲老师所在的雷达探测与成像团队继续深造。

然而在读研后韦顺军才发现,面对新的知识领域,仅靠兴趣是难以驱动长期的学习与科研的。“科研就是一个解决问题的过程,其中的艰辛只有经历过才能体会。”回想自己刚读研时的经历,韦顺军如是说:“导师可能会让你对算法做一些具体的改进,比如SAR成像算法,或者具体到BP成像算法。因为以前没有学过相应课程,开始时会觉得无从下手,有了思路之后发现又不会编程。”

然不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。为了解决问题,刻苦钻研、寻师问友是韦顺军的家常便饭。天道酬勤,经过一年的努力,韦顺军的知识储备大幅增加,编程能力也突飞猛进。

学生时期的韦顺军老师

“大家知道本科课程以通识为主,编程也只是为了解决一个个小的问题,当涉及到实际的工程问题时,会感觉自己编程能力薄弱。为了提高自己的编程水平,我向师兄师姐找了一些数据和代码,先运行起来看看初步结果,了解程序的运行过程,接着结合文献了解算法设计的思想,然后根据现有的代码尝试改进调优。”

除了自己的勤奋钻研和师兄师姐的帮助,团队的老师们也给了韦顺军很多的指导:

“张晓玲老师在专业方向上提供了很多建议,比如自己想做极化干涉SAR研究时,张老师会和我讨论,也帮忙联系和收集当时还比较少的极化干涉SAR数据。”

“师君老师给了许多三维SAR、干涉SAR的资料,也给了相应的基础源码,编程过程遇到的问题都会向师老师请教。”

“王建国老师给了我许多数学上的指导,大团队的杨建宇老师开讲座作报告指导我们该怎么做研究,他们对我的科研都提供了重要的帮助。”

积跬步以至千里,积小流以成江海。长期调整和钻研之后,韦顺军在科研和学习上渐入佳境。转眼三年,白驹过隙,即将毕业的韦顺军也面临着工作与深造的抉择。

“当时我们学校硕士毕业生的待遇已经很好了,但是想要有更好的发展平台和起点,实现自己更大的价值,读博对我来说可能是一个更好的选择。期间我也犹豫过,但是在科研方面我自身也还有兴趣,而且导师从我的性格、能力和专业方向上综合考虑,也鼓励和建议我继续深造。”虽然当时韦顺军已经面试了某民营企业的软件开发岗,但在结合了导师的建议和对自己学术能力的考量之后,他决定继续留在教研室攻读博士学位,在科研领域发光发热。

在博士阶段,新的问题与挑战也相继出现。“硕士的研究方向会很细,而博士的方向较为宽泛,具体的研究需要自己确定。这就会有一个调研、了解不同方向的过程,确定之后还要挖掘有哪些方面是可能存在突破和创新的。同时,对代码能力也有更高的要求。”

而这些问题要怎么解决,韦顺军表示在科研上没有捷径。就是要多查资料文献,多和导师、师兄师姐讨论交流,多动手复现代码、读懂代码。博士期间,韦顺军参加了*****预研基金、中国博士后面上及特别资助基金等项目。之后又通过国家联合培养政策,前往哥伦比亚大学做访问交流。

临近毕业,工作的问题再次摆在眼前。十年树木,百年树人。这次韦顺军没有犹豫,坚定地选择了留校任教,为培养更多雷达研究领域的创新型人才贡献自己的力量。

诲人不倦,亦师亦友

昔日实验室的刻苦钻研,到如今三尺讲台上的传道受业,伴随着角色和身份的转变,韦顺军的工作和生活方式也有了新的变化。当被问及作为老师的压力时,韦顺军不假思索地说道:“作为老师,压力肯定更大,因为不仅面对着科研进度上的压力,上课与指导学生科研更不能有丝毫怠慢。”

“《通信原理与系统》我上课已经有两三年,但仍觉得自己是个新手。”谈到教学任务时,韦顺军打趣地说到。而除了教材上的知识外,他也会有意识地加入一些发展比较新的专业知识和动态,并结合这门课程在现实生活中的实际应用,来激发学生的学习兴趣和动力。

韦顺军老师在实验课上指导本科生

除了在教学过程中愿意花费心思给予学生最好的教学,韦顺军认为师生之间应该是一种相互指导、共同进步的状态,因为老师有时候对问题的认识程度不见得就比学生要好,老师说的也不一定是对的。对于自己的学生,韦顺军希望和他们是和谐相处、相互信任的,在学生有主动性的前提下,师生的相处不会有什么压力,谈论问题也能敞开心扉、平等交流。

韦顺军老师(右二)和研究生聚餐

韦顺军也将这样的相处理念践行在了研究生培养中。“韦老师在生活和科研中,给予了我们很大的帮助。” 同团队的博士生王谋说道:“无论他有多忙,他都会放下手中的工作,耐心地解答我们的每一个问题,直到我们学懂。他也常关心我们的科研进度,在我们遇到困难时,积极地和我们交流,为我们加油打气。”

除了指导科研,韦顺军在节假日里会带着学生一起出去旅游或聚餐,也常和学生交流他们的就业问题,在前期准备和就业意向上给予建议和引导。每天早上他总是第一个来教研室,常常到了深夜还在工作,韦顺军对科研工作的热爱,也极大地带动了学生们的科研热情。

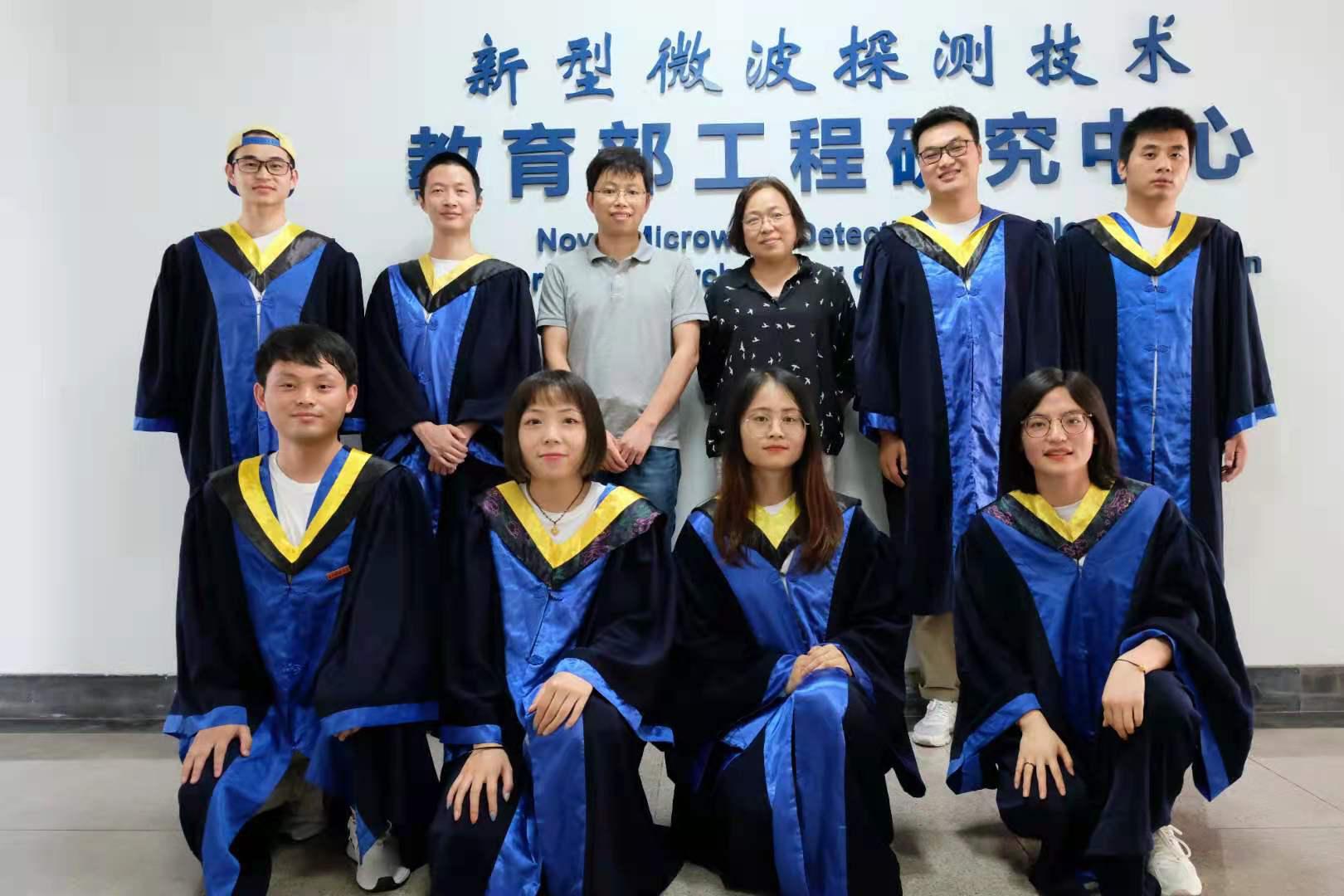

张晓玲老师、韦顺军老师与毕业生合影

最后,对于大家现下讨论正热的“内卷”一词和“学历贬值”问题,韦顺军老师也有自己的看法:无论是“内卷”还是“学历贬值”,都是时代发展的趋势,但无论如何都要提高自己的能力,发现自己的优势,不断保持自己的竞争力。成为一名研究生之后,有必要重新认识自己,明确自己在研究生阶段想要成为什么样的人,并对此制定更细致的规划,全身心地投入进来。

撰稿:郑顺心

韦顺军,电子科技大学信息与通信工程学院副教授,2009 年和 2013 年于电子科技大学获信号与信息处理专业工学硕士学位和博士学位,师从张晓玲教授。主要研究方向为雷达成像技术、雷达信号处理等。近年来主要研究阵列合成孔径雷达三维成像、干涉合成孔径雷达等领域,在国内外刊物和会议上发表论文60余篇,共被引670余次,申请发明专利20余项,专利授权10项。国际电气与电子工程师学会(IEEE)会员、国际地球科学与遥感学会(IEEE GARSS)会员,担任IEEE、IET RSN、PIER、Sensor等期刊审稿人。